2010年04月26日

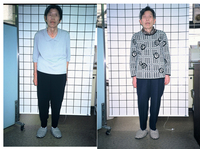

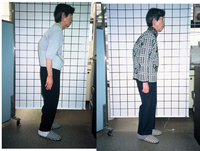

首コリ、肩コリと姿勢と噛み合わせ

首コリ、肩コリのメカニズムもはっきりせず、診断法も治療法もまだ確立していません。

首、肩コリとは、首から肩にかけての筋肉が緊張して重苦しく張っていて、痛い、固いといった症状です。

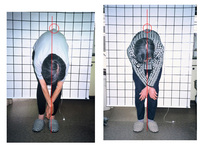

(長時間同じ姿勢、猫背)を続けて、首肩に強い負担をかけると、首から背中にかけて広く覆っている僧帽筋やその下にある筋肉が、血流の低下で酸素不足を起こし、持続的に収縮し、筋肉の内部の血管が圧迫されて、血流低下が生じ、酸素不足を起こし、筋肉の異常が生じて進行すると、神経が圧迫されて多彩な症状が出る。

長時間無理な姿勢、

理想的には、背筋を伸ばした姿勢をとることで、神経に対する圧迫が解かれて症状の改善、消失するということは考えられます。

人間の頭は5㎏~8㎏あり、それを支えるために横から見て耳の真下に肩があり、腰、足と直線状に位置するのが理想の良い姿勢なのです。

人間の姿勢は頭の位置により決定され、頭の位置を決定しているのが噛み合わせなのです。

だから、意識的に背筋を伸ばした良い姿勢をとることは不可能に近いのです。

噛み合わせこそが良い姿勢を作るのです。入浴、マッサージ等による血行促進の治療法は、補助的には有効だと考えられます。

2010.3.13

次週は、原因不明の腰痛についてです。

投稿者:池上 孝

2010年04月19日

口内炎

|

口の中の粘膜に炎症が起こった状態をいう。 口の中に原因がある場合と、全身的な病気の症状が起こる場合があり、原因不明なものも少なくはない。 一般に口の中の傷は、唾液の作用によって治りやすいといわれています。 口唇や口角に多く見られ、粘膜の表面がただれたびらん性口内炎や、粘膜が深くえぐれた状態の潰瘍性口内炎、円形の浅い潰瘍をアフタといい、多発した状態をアフタ性口内炎という。 水疱ができることから始まるヘルペス性口内炎や天疱瘡があり、水疱が破れると、びらん、アフタ、潰瘍となります。口内炎ができると、熱いもの冷たいものがしみたり、食べ物が接触するだけで痛みが強まり、食事が出来ない状態になることがある。 患者さんは「口の中が腫れている」という表現をすることが多いけれど、必ずしも腫脹を伴うとは限りません。細菌感染や免疫異常、栄養障害、口腔粘膜を科学的機械的に受傷、カンジダやヘルペス感染による、偏食による鉄分、ビタミン不足、ストレスや睡眠不足、歯ブラシや口内を噛むことによる物理的刺激、唾液の不足、ドライマウス、全身の免疫力の低下などにより常在細菌が病原菌となり、口腔内感染症を引き起こすこともある。 一般的に食べ物の好き嫌い、「胃腸粘膜が荒れている」と言われているが、偏食、胃腸と口内炎では、因果関係は認められない事が多い。 通常では、1週間程度(長くとも2週間で治癒)で自然完治するが、再発を繰り返すのが特徴です。 扁平苔癬では口腔内に様々な形の肥原性病変がみられる。 ステロイドを含む。 軟膏、パッチ(貼り薬)、ビタミン剤の内服、硝酸銀にレーザー光でアフタ部分を焼く、トローチ等の対症療法です。 噛み合わせ治療により長期的にみると、免疫力、ホルモン力の高まりにより、口角炎、口内炎の再発が少なくなるケースもあります。私事ですが、噛み合わせ治療後、ほとんど口角炎、口内炎のはほとんどおこっておりません。 |

|

48歳 女性 ベーチェット病の多発性アフター性口内炎ですが、眼、陰部、皮膚などにも病変は合併します。 |

|

83歳 女性 扁平苔癬の口内炎で、様々な形の肥厚性病変が見られます。 |

投稿者:池上 孝

2010年04月12日

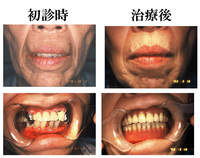

噛み合わせと口角炎

|

口角、つまり唇の片側、ときには両側の皮膚、および粘膜に炎症を生じ亀裂や腫れ、痂皮(かさぶた)ができて慢性に経過する皮膚疾患で、口を開けると 疼痛を伴います。 小児や老人にみられ、小児では男児い多く、中高年では女性に多くみられます。 原因は、口角部の皮膚が唾液によって浸軟されて、ここに2次的に感染が起こるといわれています。 又、口腔粘膜は赤唇を経て口唇の皮膚にいたるが、その赤唇の幅は口角で最も狭く、粘膜と皮膚とは近接していて、しかも皮膚が少し口裂に落ち込み、皮膚の溝が形成されています。 上下の顎間の距離、すなわち咬合高径が低くなり、口角部の皮膚が折れ込んで溝をつくり、そこに常時唾液に接する状態になり角質層は浸軟され亀裂ができます。この裂隙に毛細血管現象により常に唾液が停滞し、皮膚はさらに軟らかくなって深い溝やびらん、潰瘍が生じます。潰瘍面は痂皮で覆われるがこれも浸軟されます。 また、口角は運動変形のはなはだしいところなので、痂皮は脱落して創は開きます。そして口を動かすと、引き裂くような疼痛を感じるので開口障害が起きることもあります。 他に歯科治療時の過度の牽引後、口腔内不潔によるカンジダの増殖が考えられます。 全身的免疫力低下、ビタミン欠乏症、糖尿病、鉄欠乏症、貧血、ステロイド剤、抗生物質の長期使用、消化器系疾患が関与しているとも言われています。 一般的には胃の調子が悪くなると起こりやすいと言われています。 抗真菌剤や抗生物質、ビタミン剤の摂取、口腔保清は必須条件ですが、疲労、ビタミン不足は密接な関係があるようです。 私の臨床経験から低位咬合を咬合治療により拳上することにより、口角部の皮膚は挙上により、唾液の停滞が解消される為に、口角部の皮膚は乾燥状態になり痂皮が形成され治癒に向かうと考えられます。 自律神経が調整されることで唾液が増加し、長期的にみると免疫力ホルモン力も高まり、胃症状の緩和につながると考えられます。 |

|

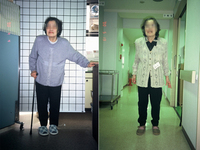

101歳 女性 唾液が増加し、味覚(甘味の回復)を認め、便秘、眠りの改善 噛み合わせ 約3mmの挙上 |

|

73歳 女性 唾液の増加、目のかゆみ、エヘン虫、鼻閉、喘息、肩こり、腰痛の改善 噛み合わせ 約20mmの挙上 |

|

69歳 女性 唾液の増加、疲れ目、エヘン虫、鼻閉、快眠、快便、肩こり、腰痛の改善 噛み合わせ 約5mmの挙上 |

投稿者:池上 孝

2010年04月05日

パーキンソン病の3症例

次回は噛み合わせと口角炎についてです

投稿者:池上 孝